今回は8ハウス木星の考察をしていきます。

親からもらった3000坪ほどの土地があって、それを有効活用されていない、という方がいたので。

8ハウス木星なので、「貰えるものが莫大になり得る」可能性も秘めていますね。

ということで深堀していこうと思います。

もくじ

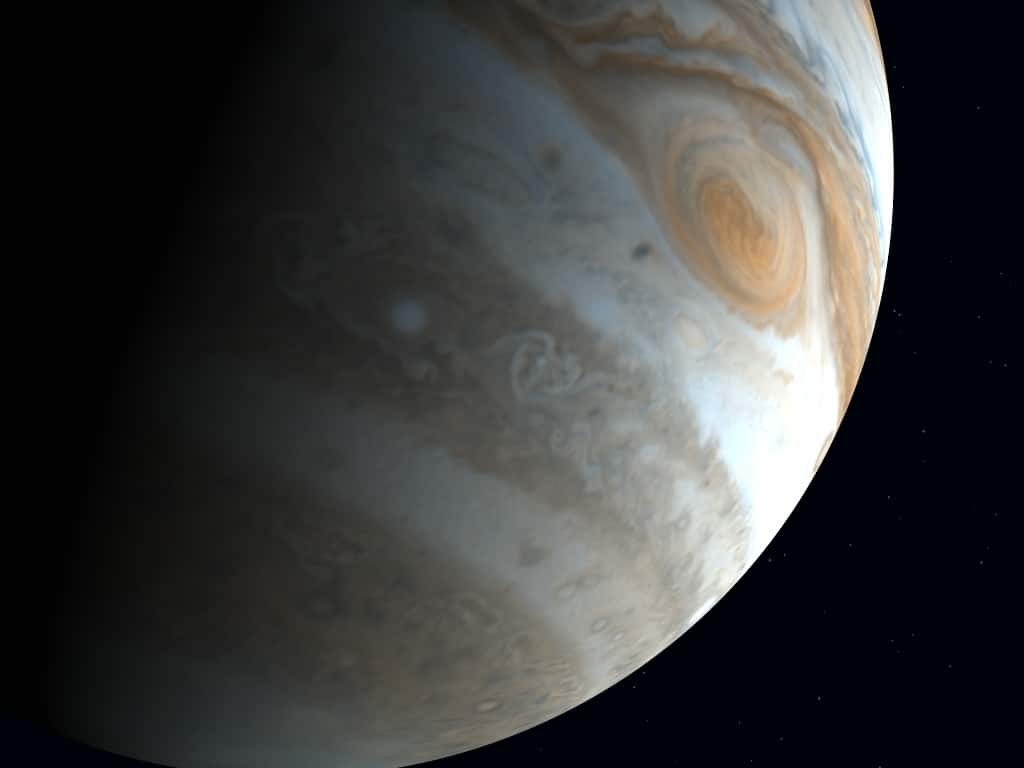

8ハウス木星

まず木星と、8ハウス木星の解釈を広義的な解釈を進めます。

木星は拡大、豊かさ、知恵の惑星で、より大きな真実の発見を熱望している領域を強調する自己充足の惑星。

時にそれは過剰になります。より大きな真実を学べる限りさらに探求するでしょう。

探すことで「財宝」が見つかります。また人生においてのラッキーポイントを示します。

木星は深層意識内の「寛大な帝王のイメージ」を表現すると言われ

個人の願望を社会的に成就させる力を持っています。その人の発展、拡大する要素がどこにあるか?

本人の自意識拡張や社会的発展がどのようになるかを示します。

8ハウス木星は結婚と遺産による所得の増加と、近親者や仕事上の協力者による幸運を示します。保険金や年金などの

不労所得に恵まれることでしょう。生死の問題に関しては人一倍大きな関心を示すことも示唆されます。

死の形はゆっくり平和な状態で訪れる、とされます。共同事業は個人の拡大のための手段です。

他の人のお金やリソースもあなたにとって有益であることが判明する可能性があります。

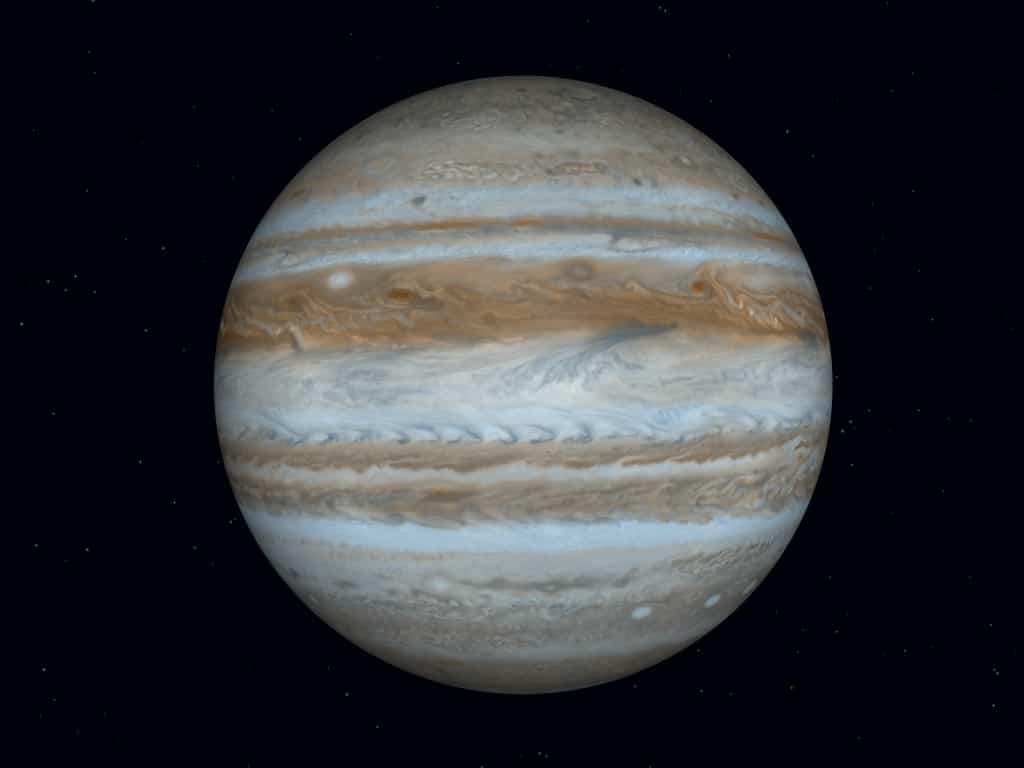

木星が射手座のルーラーということもあって、

どういったところに高い目標を持つか、というところに力点を置きます。

木星は社会的発展のためにその能力を使う場所で、

結果として「幸運」という形で得られる、という見方になるでしょう。

可能性の広げ方としては8ハウスの示すことで

親や近親者からもらう遺産、合同事業、あるいは心霊学などの学び、というところ。

8ハウスの木星は、何かしら祖先から霊的な才能を受け継いで生まれた人もいる、とも言われています。

ケーススタディ・8ハウス木星の方の事例

私が知っている方で8ハウス木星(しかもエンパワーがとても強い魚座)

の方がいらっしゃるのですが、

その方は合同事業で一つの大きなプロジェクトを実際になさっていたりされています。

8ハウスであることから、合同事業においての可能性も見出せるので

合同事業において可能性が広がった、と見れますし、

あるいは先天的に先祖の誰かから霊的エネルギーに関するものをもらったりとか、

という風にも見れますし。

3000坪の土地という「もらったもの」がありますが

その場所に対してのアクセスが今ひとつよろしくなかったり

何に使ったら良いのか?

その有効活用をできていないのが現状。

8ハウスの木星はもらうものも莫大であるが、

相続税などの負担もかかる可能性があります。

ものだけでなくなんらかのエネルギーも強い。

「もらったこと」に何か意義がある。

自分の子などの後に継ぐのか、それとも共同事業にするのか。

「もらう」のは良いが、そうした後処理で面倒が発生する、

ということも事案としては考えられることであるのです。

有効活用するには、というところに行く前に。

物質世界にはリソースには限りがありますし、自分でできることにも限りがある。

だから協力者が必要になってくるし、

「他人のものを借りる・もらう」必要も出てきます。

そのようにして一つの大きなものを作り上げるのが組織体だったりするでしょう。

さて土地であるとか財産であるとかは

「もらったからには意味がある」と思うんですよね。

売って更地にするために、となると味気なさすぎる。

8ハウスということで共同事業に可能性を残しているということでもある。

となると、何らか事業提携している方と合流して、

その土地の有効活用をすることで、

さらなるアバンダンス、広がりを見せていくようにする、

というのが真っ当な筋書きに思えます。

事業提携するにしても、その相手が重要になる、ということでもありますが。

総括

8ハウスということで「もらえるからラッキー」という見方もあるかもしれませんが

実際は受け継ぐ側に責任が発生して、

財産をもらえるかもしれないが、受け取る側としての束縛が発生する、

という視点でも見れます。

8ハウスが「変容のハウス」とも言われることから

誰かと何かをやるに使うにしても、

8ハウスの示すように、何らかのアイデンティティが「死」を迎えて

自身の新たな変容のために使われるということ。

8という数字が「♾️」にも連なるところであるので

何らかのアイデンティティの「死」で得られるものというのは

そこから発展する可能性というのは無限大にもなりうる、ということ。

木星なので尚のことそれが光る可能性がある、と見れないでしょうか。