月ー冥王星がコンジャンクションしているせいで

ドラスティックな感じなことを好む気質があるようで。

そのせいか極度なものまで突き詰めたものでないと

面白みを感じないという素養を生み出してしまった。

トランスサタニアンに絡まれる我が人生。

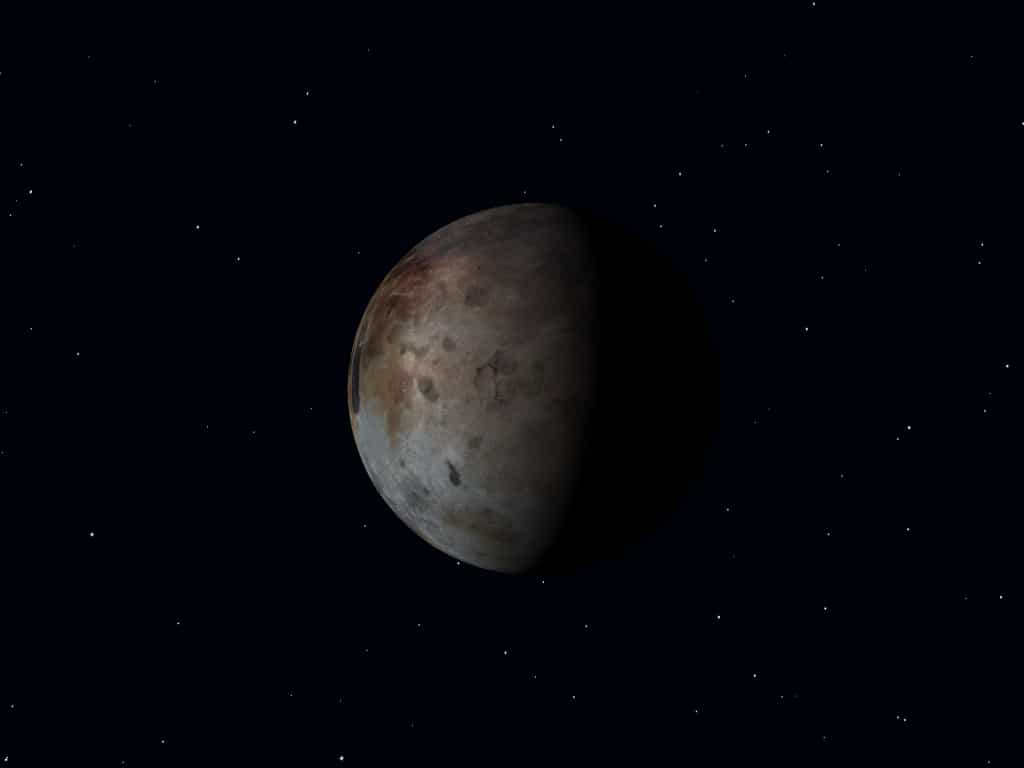

自分の中での最強天体と感じる冥王星。

さてアストロロジーにおいては冥王星が真のゴールである、

というふうに唱える説もあります。

例えば2ハウス冥王星持ちだとしたら、自分の事業を立てる。財源が異質なるもの。

あるいは手持ちのアイテムもどこかこの世界ならざるもの、と言った具合か。

ユメがあるだけで実現できるかはわからないまでも、

自宅を博物館的なものにしたいユメがある、的な。

モノとマインドの絡みが密接なので、その関連が強く伺えるでしょう。

もくじ

冥王星の「0か100の力」を持つからこそ課せられたカルマ

冥王星はその人の強烈な底力を出す要素なりカルマなりを示す。

私の例で言うと、冥王星は2ハウス冥王星なので

所有物や金銭において激変を示すであろう人生が見えます。

私の使ってるソフトの解釈によると、2ハウス冥王星の課題は

「所有物の変化と、内面の価値観の変化の関連性を探ること」とありました。

確かに人生の転機だったり、内面の変化を示す際に

大きく所有物を変える活動を行っていたりする。

自分の内面が所有物にでているのでしょう。

先祖代々から受け継がれたものを大事にしたと思ったら

それをかなぐり捨てたこと。

これが所有物の変化と内面の変化の関連を紐づける良い例かと思います。

また冥王星ードラゴンテイルのコンジャンクションについては

「激動の事態に巻き込まれやすい」

「人生の暗黒面を知っている人」

「後ろ向きな考えを克服して、自らのリソースを他人のために使うのが課題」

とありました。

「光もあれば闇もまたある、その逆も然り」を如実に示すのが冥王星と思います。

2ハウスの解釈で言えば資産形成、すなわちお金を作るための仕事の仕方も示唆します。

つまり仕事に対しての向き合い方も

ここに現れると言ってもいいかもしれません。

冥王星は徹底的にまで追求することをも意味する。

もしかしたら冥王星の示す魂や死生のジャンルの世界観かもしれない。

もしそうだとするのならば私の好奇心というのも冥王星のなせる業だろう。

人生の暗黒面を知るほど、光を知れば器も広がるということだろうか??

2ハウス冥王星は極度に稼ぐか、失うか

冥王星が2ハウスにあると言うことは、所有物や金銭を極度に稼ぐ、

あるいは極度に消失するかどちらかが考えられます。

またお金稼ぎの手段が法を破るものであったり、人並外れたお金稼ぎの仕事の仕方、

あるいは誰もが持ちえないアイテムを持つ、と言う見方もあるでしょう。

2ハウス冥王星解釈は所有物と金銭がこの人の人生において激動であることを意味します。

ここでの課題は所有物の変化と内面の価値観の変化との関連を探ること。

富に対しての熱意は非常に高く、金銭という存在が意識の焦点とされます。

お金をとても稼ぐか、劇的に失うか?

経済状況に対しての洞察力が鋭いものを持っています。

所有物やお金とマインドが密接に紐づいており、これらを通して自身の変化変容を体感します。

お金を稼ぐことに関して手段が通常のものでないこともあり

稼ぎ方について影響力のある人物が背景にいることもあるでしょう。

いずれにせよお金を稼ぐスキルにおいて異質な才能があり、それが何かをはっきりさせると良いでしょう。

それまでお金に興味がなかったのに、

ある時安全装置が外れて金の亡者になり出す、

そんな感じの人間像を形成するようです。

ここでの課題は、0か100かと言う性質なので

妥協点を知ることでしょう。

どういった才能で金銭を得るかと言うのはサインが示すでしょう。

天秤座であれば交渉、他者との関わりでのプロジェクト、

蠍座であれば他者との共同事業、あるいはスピリチュアルなど神秘的学問、

射手座であれば海外にまつわること、大学以上の学問、、といった具合に。

総括

「古いものが壁になっており、それを取り払わないと先に進めない気になる」

先に進むには自らの冥王星の力を使って徹底することで

自らの壁を乗り越えて逆境を切り抜ける事が必要とされます。

冥王星は安全装置を外して物事に取り組む感受点。

いつお金に関するリミッターが外れるのか。

冥王星は無意識レベルで変化変容を促してくるので

所有が大きく入れ替わるタイミングというのは

ある種、「来るべき時が来た」という見方もあるでしょう。

お金の上下のない状態が「港に泊まったままの船」であらば

お金というエネルギーが動き出すと

「港から出て旅に出た船」ということになるので。